近日,制冷与低温工程研究所王如竹教授领衔的ITEWA创新团队解析了空气取水的热力学最小能耗,并与在售产品的实际性能与市场表现进行对比评估,进一步提出了“热泵技术耦合冷凝、吸附的空气取水”以及“面向潜在客户定位”的技术与市场发展策略,为空气取水技术从概念验证阶段迈向市场化应用提供了参考。研究成果“Approaching thermodynamic boundaries and targeting market players for commercial atmospheric water harvesting”发表在国际期刊Joule上。博士生山訸、陈芷荟为论文共同第一作者,王如竹教授为通讯作者。

空气取水技术能够在从沙漠到海岛的各类湿度条件下直接从空气中制取淡水。近年来,该领域受到学术界广泛关注,大量新型系统与材料相继涌现,技术逐步成熟并加速走向商业化。站在这一关键节点,亟须梳理空气取水的产业化路径,一方面跟踪市场参与者动态,洞察目标客户与应用需求;另一方面,将研发重心从单一的“材料/系统性能优化”转向“气候适应性—服务对象—能源供给”的整体匹配与协同,以更好支撑规模化与市场化落地。

该论文首先从空气取水系统的典型特征及热力学过程出发,建立了冷凝式和吸附式空气取水系统热力学理论能耗计算模型,并分析两种技术路线的实际能耗在不同环境温湿度条件以及热源温度条件下的变化。该分析提出冷凝式系统的能耗水平显著受到空气含湿量的影响,在高湿度条件下,可以通过简单的设备实现连续、大批量取水,而在低湿度条件下,将空气降低至露点温度所需的能耗较高,显热占比显著提升,例如在30%湿度下显热占比达到49%,导致系统效率显著不及吸附式系统。甚至在更干的环境下露点温度低于0°C,导致结霜现象,进而抑制换热与产水。而对于吸附式系统,其能量水平相比于冷凝系统更优,特别是在低湿度条件下,其显热占比通常小于30%。

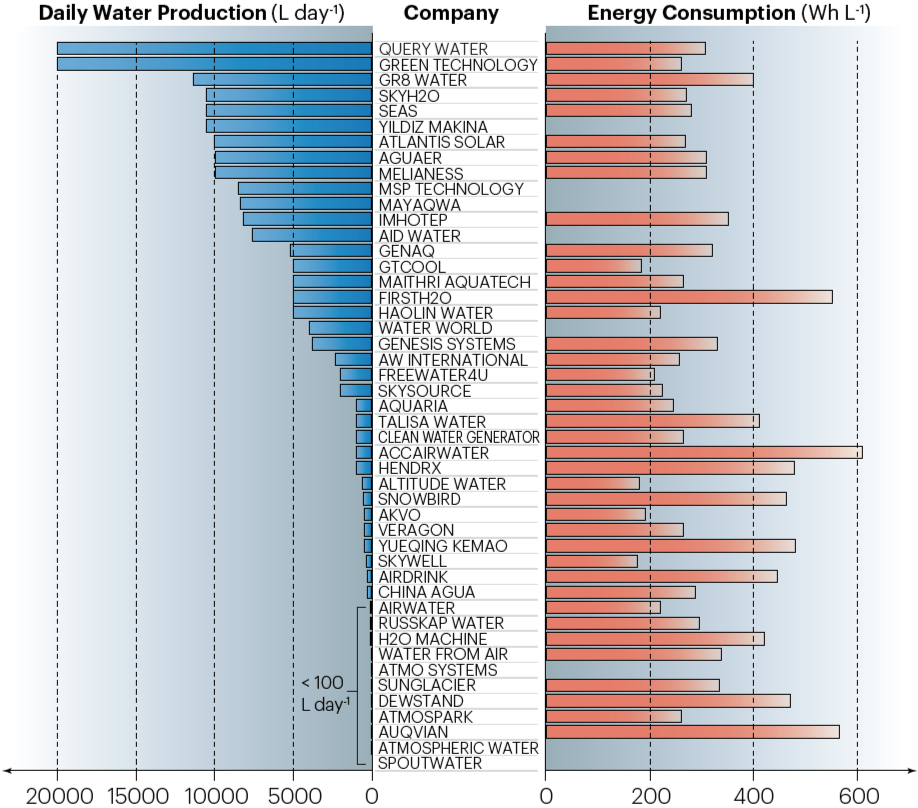

空气取水市场参与者及产品或市场情况

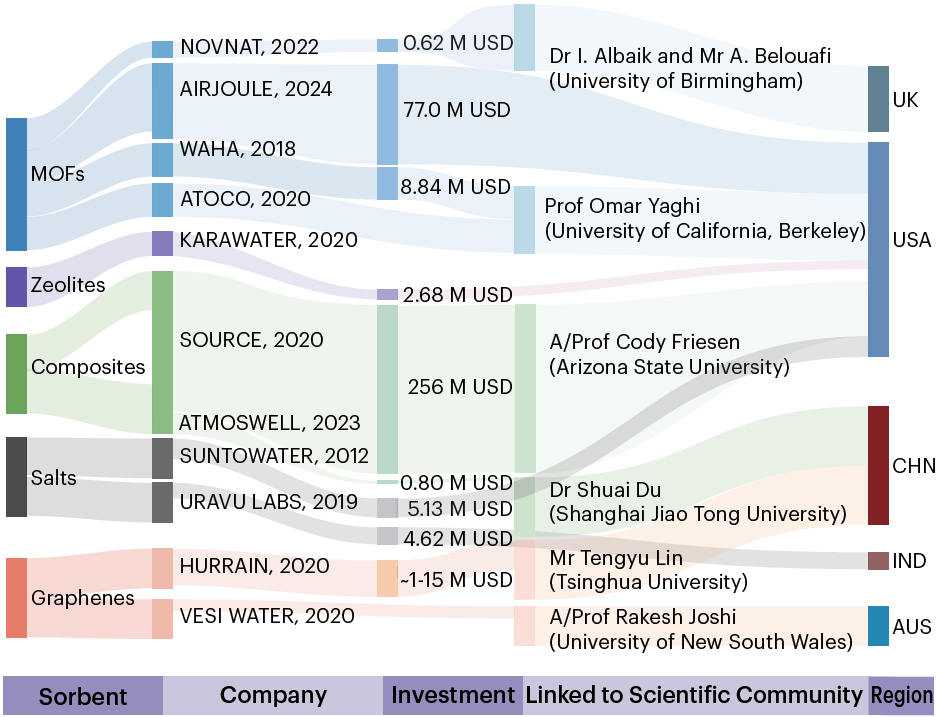

基于上述能量分析,论文给出了不同工况条件下冷凝和吸附式空气取水的最小能耗水平,并基于该水平分析了目前市场实际空气取水系统的能耗与产量表现。市场分析提供了百余家市场参与者及其产品的能耗、产量等技术数据以及融资等市场关联数据,统一分析目前产业的技术发展情况及资本市场参与度。基于分析截止日期,空气取水的商业化版图由冷凝式主导,主要依托制冷/热泵等成熟产业链与除湿机的标准化设备经验积累,其中多家标称日产水量高于1000 L,但其能耗水平相比于最低能耗差距较大,其原因在于多源不可逆损失和“空调化设计”带来的能湿回收不足、系统匹配不佳等。吸附式空气取水仍处于早期规模化阶段,市场参与者较少,且多数参与者与高校深度绑定,特别是与高校合作的材料创新(金属有机框架、石墨烯、吸湿盐基复合材料)正成为吸附取水技术分化的关键。采用吸附式空气取水的多数设备日产水量小于10 L,且能耗口径不统一,但商业化进展迅速,其投资规模和技术演化速度显著高于冷凝系统。

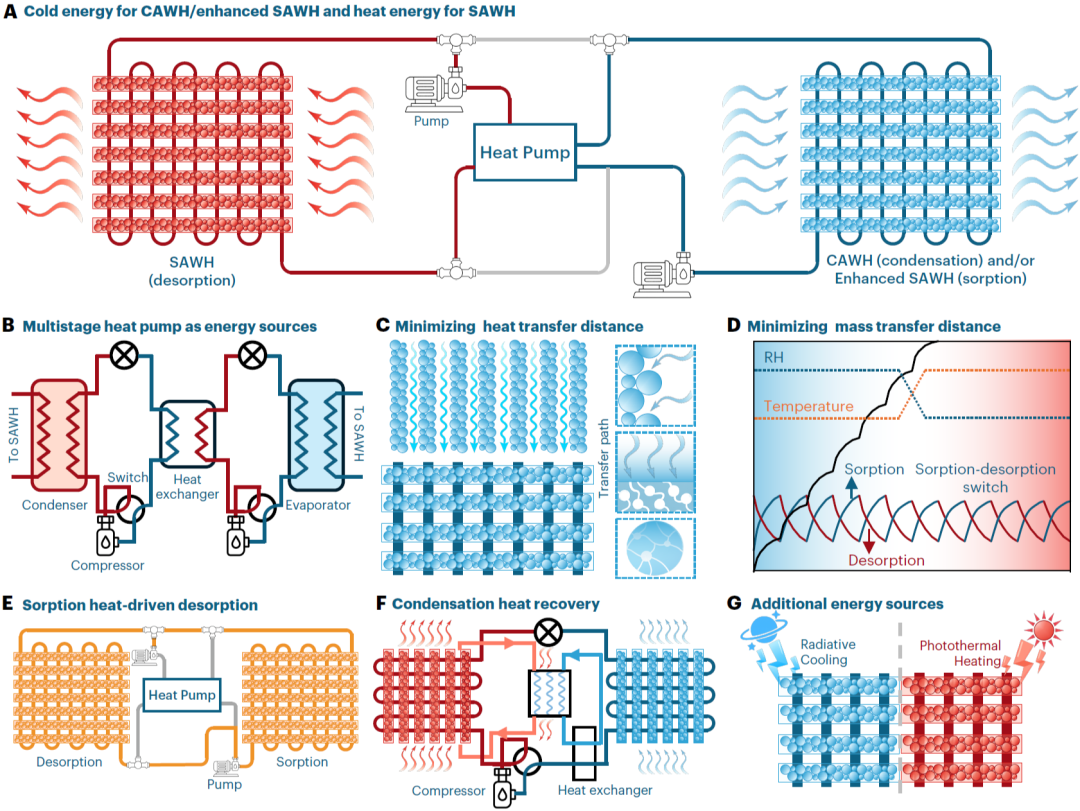

基于热泵平台的冷凝-吸附耦合系统

论文进一步提出走向空气取水商业化的可能技术及市场路径。在技术层面,研究提出用热泵作为统一能量平台,使用热泵冷端提供冷能用于冷凝式空气取水或吸附空气取水吸附势增强,而热泵的热端则可以驱动解吸吸附材料的解吸。系统状态可通过四通阀在吸附-解吸之间周期切换,实现“连续近似”的高通量运行。论文还提出了多种提升系统效率、减少不可逆损失的具体措施,包括多级热泵应用、吸附剂器件耦合、冷凝热回收以及环境能量输入等。通过以热泵为核心的耦合平台,结合针对性的场景化部署,科研与产业之间的衔接有望显著提速,从而推动空气取水迈向可持续的商业化阶段。

在应用前景方面,论文采用平准化产水成本与投资回收期评估不同技术路线与应用场景的经济性。通过对商业化的设备进行分析计算,定义出与运输距离相关的空气取水客户可替代性方案。随着运水距离的增加,分布式空气取水技术的相对竞争力愈加凸显。其优先应用场景包括应急与军用救援、移动与车载供水、城市瓶装水/饮料替代、高层或装配式建筑的分布式供水,以及在部分地区作为海水淡化的补充方案等。

王如竹教授领衔的ITEWA(Innovative Team for Energy, Water & Air)交叉学科创新团队长期致力于能源、水、空气领域的前沿基础性科学问题与关键技术,通过学科交叉实现材料—器件—系统的一体化解决方案,持续推动相关领域取得突破性进展。近年来,团队在Science、Nature Reviews Materials、Nature Water等高水平期刊发表了系列跨学科研究成果。

论文链接:https://www.cell.com/joule/fulltext/S2542-4351(25)00313-7